Le silence complice des femmes burkinabè

L’émancipation réelle de la femme burkinabè passe t-elle par une lutte globale contre toutes les formes de domination et d’oppression, ou au contraire, doit-elle être ciblée sur les facteurs qui entravent son épanouissement ? Autrement dit, le combat pour la libération de l’homme tout court prend t-il assez en compte les pesanteurs spécifiques qui bloquent l’épanouissement de la femme ? Pour répondre à cette question, un détour chez Angela Devis et Aimé Césaire permet d’y voir un peu plus clair.

Dans son livre « Femmes, race et classe » publié en 1981, la militante féministe noire-américaine avait montré comment au 19e siècle, différents mouvements se sont retrouvés parfois sur des combats communs avant que des contradictions objectives inconciliables ne fassent voler en éclats leur unité. On compte ainsi de nombreuses femmes dans les rangs de ceux qui, dans le Nord de l’Amérique, incarnent la bourgeoisie industrielle et qui se bat contre le système esclavagiste en vigueur dans le Sud, l’objectif étant d’abord de détruire le système esclavagiste, puis ensuite, contrôler la main d’œuvre bon marché constituée d’esclaves noirs. Pour les femmes travailleuses engagées dans ces mouvements, l’abolition de l’esclavage aurait un impact positif sur leurs propres conditions de travail dans les usines et l’amélioration générale de leur situation sociale.

Mais elles découvrent très vite que les hommes ne sont pas disposés à leur accorder la place qu’elles méritent, et prennent conscience du caractère sexiste des mouvements dans lesquelles elles luttent pour la liberté. Dès lors, elles vont opérer une rupture avec leurs anciens camarades en créant des associations et mouvements de défense des droits des femmes. Il est désormais clair pour elles que leur libération passe par un combat spécifique contre les discriminations spécifiques dont elles sont victimes de la part aussi bien des esclavagistes que des bourgeois abolitionnistes et progressistes.

Angela Devis montre également comment les mouvements féministes vont à leur tour être confrontés à des divisions internes, opposant femmes noires et femmes blanches. Les femmes noires ont le sentiment que leurs camarades blanches ne revendiquent pas les mêmes droits pour toutes et ont tendance à imposer une sorte de hiérarchie des droits entre elles. De ces contradictions vont naitre les mouvements féministes animés par des leaders noires dont Angela Devis est l’une des figures contemporaines. Leur credo : combattre les préjugés sur les femmes noires, défendre leur droit à l’autonomie et revendiquer l’égalité de traitement sur les lieux de travail et dans l’espace public. Ce combat-là, personne d’autre ne saurait le mener à la place et pour les femmes noires.

Dans un autre contexte, c’est la même analyse critique de son engagement politique qui a conduit Aimé Césaire à rompre avec le Parti communiste français (PCF) dans sa lettre envoyée à Maurice Thorez en octobre 1956. Député communiste de Martinique, l’inventeur du concept de négritude voyait dans le Parti communiste français une arme de lutte non seulement contre l’exploitation capitaliste, mais aussi contre le système colonial. Sa déception fut à la hauteur de ses espérances devant la réticence de la direction du PCF à prendre ses distances avec le Parti communiste russe après la publication du rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline, et à condamner la pression exercée contre la Yougoslavie, coupable de vouloir prendre son indépendance par rapport au grand frère russe.

Mais la goute d’eau qui a fait déborder le vase a été la participation des députés du PCF du vote en mars 1956 accordant les pleins pouvoirs à Guy Mollet et l’autorisant ainsi à recourir à l’armée pour combattre les indépendantistes algériens. Césaire en est consterné et acquiert plus que jamais la conviction que « la lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, la lutte des peuples de couleur contre le racisme est beaucoup plus complexe - que dis-je, d’une tout autre nature que la lutte de l’ouvrier français contre le capitalisme français et ne saurait en aucune manière, être considérée comme une partie, un fragment de cette lutte”. En conséquence, il refuse de “donner à personne délégation pour penser pour nous ; délégation pour chercher pour nous ; que nous ne puissions désormais accepter que qui que ce soit, fût-ce le meilleur de nos amis, se porte fort pour nous”.

Conclusion : sauf à prendre volontairement le risque de se noyer dans un combat universel, donc à fourvoyer leur propre cause, le combat émancipateur de la femme burkinabè incombe en premier lieu aux femmes burkinabè et la lutte contre les violences faites aux femmes suffit à fédérer les associations et mouvements de femmes existants dans notre pays. Bien sûr, dans son combat, le MBDHP ne fait pas de distinction entre hommes et femmes et les syndicats se battent pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs.

Mais leurs luttes visent le bonheur de l’homme asexué, occultant parfois les cas singuliers d’injustice faits aux femmes en raison, justement, de leur féminité. Dans son discours du 8 mars 1987 à l’occasion de la journée internationale de la femme, Thomas Sankara déclare : “Solidaire de l’homme exploité, la femme l’est. Toutefois, cette solidarité dans l’exploitation sociale dont hommes et femmes sont victimes et qui lie le sort de l’un et de l’autre à l’Histoire, ne doit pas faire perdre de vue le fait spécifique de la condition féminine. La condition de la femme déborde les entités économiques en singularisant l’oppression dont elle est victime. [...] Sans doute, dans l’exploitation, la femme et l’ouvrier sont-ils tenus au silence.

Mais dans le système mis en place, la femme de l’ouvrir doit un autre silence à son ouvrier de mari. En d’autres termes, à l’exploitation de classe qui leur est commune, s’ajoutent pour les femmes, des relations singulières avec l’homme, relations d’opposition et d’aggression qui prennent prétexte des différences physiques pour s’imposer”.

La situation de la femme burkinabè, particulièrement préoccupante, appelle une mobilisation continue des associations de défense des droits de la femme contre les pesanteurs socio-culturelles qui entravent son épanouissement. La Politique nationale du Genre (PNG) et la Stratégie de croissance accélérée de développement durable (SCADD) adoptées respectivement en juillet 2009 et décembre 2010 dressent un aperçu peu reluisant de la condition de la femme burkinabè.

Nos mères, sœurs, épouses sont les plus exposées à la pauvreté parce qu’elles n’ont pas accès aux facteurs de production. Elles souffrent d’un manque de compétences qui limite leur productivité dans l’agriculture, un secteur qui occupe pourtant à lui seul 80% de la population active. Certes, grâce au Plan national de développement sanitaire, le taux d’accouchements assistés est passé de 54% en 2006 à 70,7% en 2009, mais le taux de mortalité maternelle reste encore élevé surtout en milieu rural. « Une femme meurt toutes les cinq heures suite à une complication liée à la grossesse, à l’accouchement ou des suites de couche, et le taux moyen de morbidité qui est de 5,8%, concerne plus les femmes que les hommes », a révélé l’épouse du président, Chantal Compaoré dans son discours du 8 mars 2012 à Dédougou.

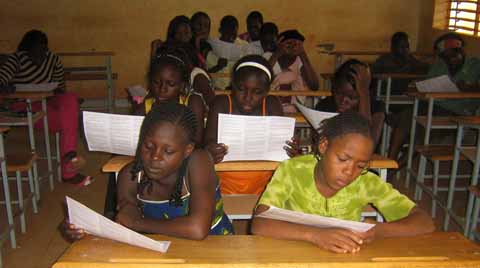

Avec 307 décès pour 100 000 naissances, il est quasi impossible pour le Burkina atteindre l’objectif de 101 décès pour 100 000 naissances d’ici 2015 comme le recommandent les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Dans le secteur de l’éducation, le rapport 2007 de la Banque africaine de développement et du Centre de développement et de coopération économique de l’OCDE, montre que l’accès et le maintien dans l’éducation primaire est relativement plus faible chez les filles que chez les garçons. 59% de garçons étaient scolarisés contre 47% de filles, tandis que 70,6% des hommes de 15 ans étaient analphabètes en 2004 contre 84,8% chez les femmes.

Dans l’axe 4, la SCADD reprend à son compte les grandes lignes de la PNG : faciliter l’accès équitable-mais pas égal (c’est moi qui souligne) aux services de base aux hommes et aux femmes, promouvoir l’accès aux ressources et aux revenus à tous. Il y est question aussi d’éliminer les violences faites aux femmes et encourager les partenariats en faveur du Genre.

Dire qu’il y a une reproduction des inégalités sexo-spécifiques dans l’accès au pouvoir, c’est enfoncer des portes déjà grandement ouvertes. Entre 1959 et 2002, 537 hommes ont siégé au parlement contre seulement 30 femmes et aux dernières élections de décembre 2012, la loi sur les quotas genre de 30% a été littéralement foulée aux pieds par tous les partis politiques.

Sur toutes ces questions et sur bien d’autres comme les viols, les mariages forcés, le lévirat, les violences domestiques touchant spécifiquement les femmes, on aimerait entendre plus souvent la voix des femmes, du moins des leaders. Car il y a en qui ont une situation économique et sociale stable, un niveau d’instruction et des compétences largement au-dessus de la moyenne nationale. Où sont-elles ? A quoi assistons-nous depuis quelques années face aux violences faites aux femmes ?

La suite demain

Joachim Vokouma, Lefaso.net